Les Juifs marocains qui vivaient dans les grandes villes étaient au courant de la situation des Juifs allemands et de la signification de la montée d'Hitler au pouvoir. Ils étaient au courant également de la campagne lancée par le mouvement sioniste contre les produits allemands. D'ailleurs, la presse juive appelait sans cesse au boycott des produits allemands. Cependant, l'antisémitisme allemand, contrairement à l'antisémitisme de la droite française, grandissant à la veille de la Seconde Guerre mondiale, fut à peine ressenti dans la communauté juive. En 1940, le Maroc n’était pas encore indépendant, la France avait déjà établi un protectorat sur le royaume en 1912, afin de diriger ce pays nord-africain, mais avec le respect des pouvoirs de la monarchie et de son sultan, le roi Mohamed V.

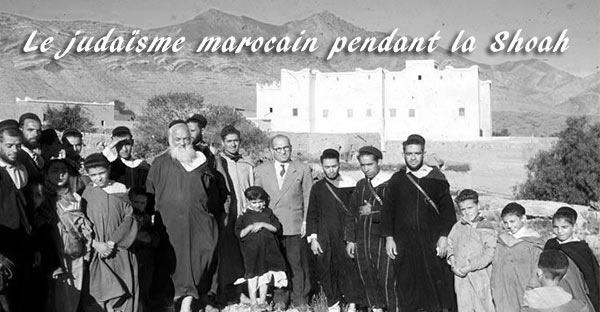

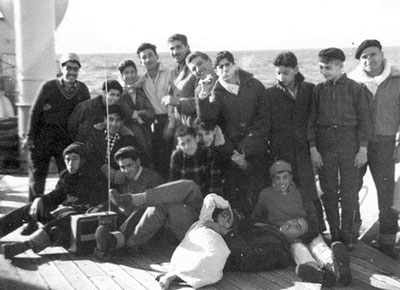

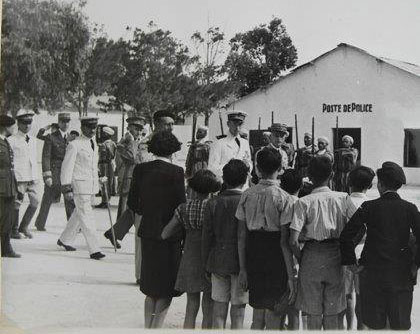

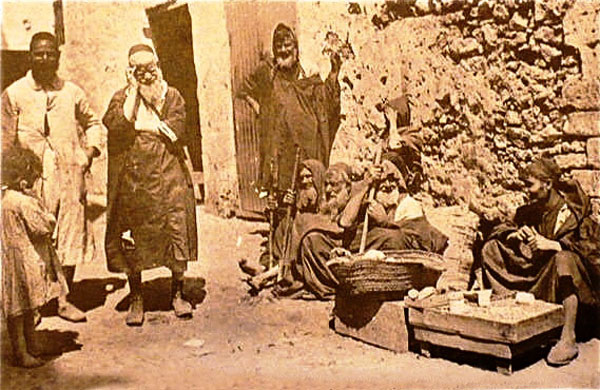

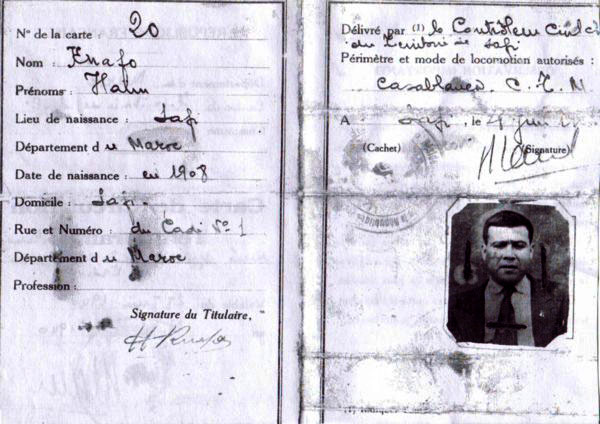

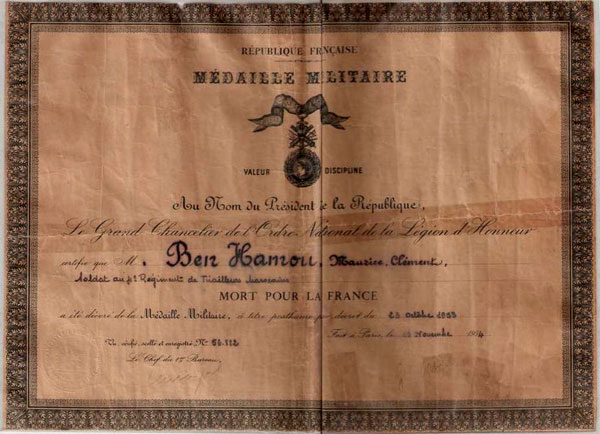

Les autorités de Vichy ont rapidement mis en œuvre des décrets antisémites contre les 250 000 juifs vivant au Maroc. Le pays était majoritairement musulman, mais les juifs étaient intégrés dans la société marocaine. Même si l’antisémitisme existait, la communauté juive n’était pas activement persécutée. Elle était en fait alliée à la dynastie alaouite au pouvoir et bénéficiait de la protection de la royauté.  Dans la mémoire collective des Juifs marocains, Mohammed 5 bénéficie d'une image très positive L'occupation de la France et l'établissement du régime de Vichy en 1940 s'accompagnèrent de mesures très douloureuses. En effet, dès octobre 1940, de nombreux décrets antisémites furent promulgués excluant les Juifs de la société française. Le premier décret concernait le statut des Juifs. Or, les Juifs marocains n'étant pas citoyens français, l'impact de ce décret sur le statut juridique en fut négligeable. Toutefois, en excluant les Juifs de diverses professions impliquant des interactions avec les Français, le décret sur le statut de Juifs allait avoir des répercussions sociales et économiques. Fonctionnaires publics, médecins, banquiers, pharmaciens, journalistes, enseignants, infirmières, entre autres, autant de postes que furent contraints d'abandonner les Juifs, malgré leur apport considérable dans ces domaines (en plus de leur contribution à la culture française).  Jeunesse juive quittant le Maroc pendant la Shoah L'effet de ce décret dans le quotidien des élèves juifs fut néanmoins peu significatif grâce à l'action de l'Alliance Israélite Universelle, bien établie au Maroc avec ses nombreuses écoles qui reçurent immédiatement les élèves qui avaient été expulsés du système éducatif français. Un décret supplémentaire prescrivait le recensement obligatoire des Juifs et l'enregistrement de leurs biens dans le but de les nationaliser et d'en faire la propriété de l'état français. Certains décrets stipulaient que les Juifs qui vivaient dans les nouveaux quartiers habités par des Français devaient retourner au mellah (ghetto juif marocain) dans lequel ils avaient vécu avant l'arrivée des Français au Maroc; les circonstances de l'application de ce décret ne sont cependant pas claires.  Le Mellah au Maroc pendant la Shoah Cette mesure ne concernait pas tous les Juifs du Maroc, mais un groupe précis d'individus représentant une menace pour le régime ou considérés comme tels. Par ailleurs, le Maroc servit de pays de transit pendant la guerre pour les Juifs européens qui cherchaient à atteindre les Etats-Unis. La communauté juive et les organisations internationales prirent des dispositions pour apporter leur aide à ces réfugiés juifs. Le 7 novembre 1942, dans le cadre de l'opération Torch, les forces américaines débarquèrent sur les côtes marocaines et prirent rapidement le contrôle du pays.  Camps d'internement au Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale. De l'autre, il entraîna une détérioration des relations entre Juifs et Français. Le débarquement fut, en effet, immédiatement suivi d'attaques contre les Juifs dans les grandes villes, n'entraînant heureusement pas de pertes en vies humaines. Nous savons aussi que de nombreux Juifs furent harcelés par des officiers militaires français dans différents endroits au Maroc, en représailles à l'accueil chaleureux que les Juifs témoignèrent aux forces américaines. Les Juifs marocains exprimèrent la joie éprouvée lors de l'arrivée des Américains dans des textes, publiés principalement en judéo arabe, et racontant la victoire des Alliés. Après la guerre, le nationalisme marocain s'accrût, la position de la France dans le monde s'affaiblît et celle-ci commença à pondérer son attitude vis-à-vis des Juifs marocains, en permettant notamment une activité sioniste au Maroc et l'émergence du Conseil juif de la Communauté.  Chars américains à la meme époque arrivant à Casablanca  Juifs marocains parqués dans le Mellah de Casablanca pendant la guerre  Les autorités francaises avaient anticipé les lois antijuives et cela dés le mois de juin 1940  Médaille militaire du soldat Benhamou du 4ième régiment des tirailleurs français pendant la guerre |

« Il n’y a pas de juifs au Maroc. Il n’y a que des sujets marocains »

« Il n’y a pas de juifs au Maroc. Il n’y a que des sujets marocains »