Chaque année, le 27 janvier marque la Journée internationale à la mémoire des victimes de l'Holocauste, instituée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2005. Cette date commémore la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau en 1945 et offre une occasion de réfléchir à la résilience des victimes face à une oppression inimaginable. Parmi les multiples formes de résistance, l'engagement à respecter les lois de la Torah a constitué une manière pour de nombreux juifs de préserver leur identité et leur dignité spirituelle dans les conditions les plus extrêmes.

La Torah : source de résilience et de foi

Dans les camps de concentration et d'extermination nazis, où les détenus étaient réduits à un état de déshumanisation totale, la Torah représentait un lien à leur foi, à leurs traditions et à leur Histoire. Bien que l'observation stricte des lois juives était souvent rendue impossible par les circonstances, de nombreux juifs tentaient de respecter, autant que possible, les commandements de la Torah. Ces efforts incarnaient une forme de résistance spirituelle face à l'anéantissement physique et culturel visé par les nazis.

Respecter les lois alimentaires (Cachroute)

L'une des formes les plus visibles de cet engagement concernait les lois alimentaires. Dans des camps où la malnutrition était endémique et où les rations se limitaient souvent à des morceaux de pain moisis ou des soupes douteuses, certains juifs détenus refusaient de manger des aliments non Cacher. Bien que cela augmentait les souffrances, ces choix témoignaient de leur détermination à rester fidèles à leurs convictions religieuses.

Rav Israël Spira

Rav Israël Spira

Le Rav Israël Spira , connu comme le "Rabbi de Bluzhov" (1891-1989) , est un exemple de figure spirituelle ayant encouragé ses camarades à tenir bon dans ces pratiques, en leur rappelant que chaque acte de fidélité à la Torah était une victoire sur l'oppression nazie.

Des témoins ont rapporté cette histoire à son sujet :

Hanouka arrive à Bergen-Belsen . Il était temps d'allumer les lumières de 'Hanouka. Mais comment faire sans huile ni bougie ? À la place, le sabot de bois d'un prisonnier est devenu une 'Hanoukiah ; des fils arrachés d'un habit de prisonnier, une mèche ; et le cirage à chaussures noires du camp, de l'huile pure.

Non loin des tâches de corps, les survivants se rassemblèrent pour participer à l'allumage des lumières de 'Hanouka.

Le Rabbin de Bluzhov chanta les deux premières bénédictions. Il hésite un instant voix et poursuit d'une forte et chanta la troisième bénédiction : « Béni sois-tu, Éternel notre D.ieu, Roi de l'Univers, qui nous a gardés en vie, nous a préservés et nous a permis d 'atteindre ce moment. »

Quelqu'un lui demanda alors : « Je peux comprendre votre besoin d'allumer des bougies de 'Hanouka en ces temps misérables mais comment pouvez-vous réciter la troisième bénédiction alors que des centaines de cadavres juifs gisent autour de nous. Cela me dépasse.

« Vous avez raison à cent pour cent, répondit le Rav. Mais quand j'ai vu que derrière moi se tenait une grande foule de Juifs vivants, leurs visages exprimant la foi, la dévotion et la concentration, je me suis dit que si D-ieu, béni soit-Il, a une nation telle que dans des moments comme celui-ci, elle est capable d'écouter avec dévotion les bénédictions de 'Hanouka, alors j'ai le devoir de réciter la troisième bénédiction . »

Célébrer le Chabbat et les fêtes juives

Dans les camps, certains groupes de détenus s'efforçaient de célébrer le Chabbat, souvent en secret. Des bougies étaient improvisées à partir de restes de graisse et de bouts de tissu. Même si les prières étaient souvent murmurées pour éviter les sanctions, ces moments apportaient un réconfort collectif.

Les fêtes comme Pessa'h étaient aussi marquées, même symboliquement. Par exemple, des rations de pain étaient parfois échangées contre des pommes de terre, considérées comme plus proches de la Matsa traditionnelle.

L'étude clandestine de la Torah

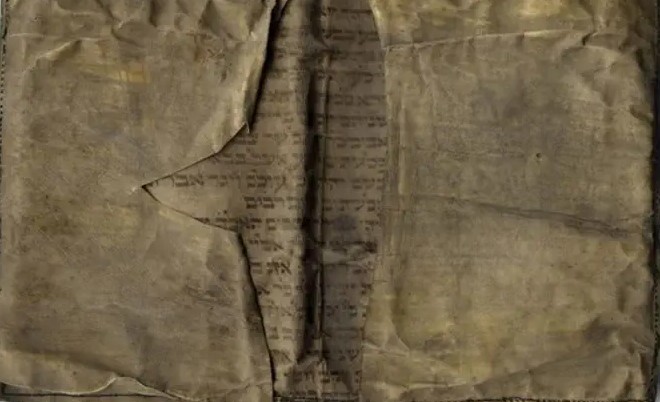

Portefeuille cousu à partir d'un Sepher Torah pendant la Shoah

Portefeuille cousu à partir d'un Sepher Torah pendant la Shoah

Malgré la confiscation des livres religieux et l'interdiction stricte de toute activité spirituelle, certains détenus organisaient des études clandestines de la Torah. Des passages étaient récités par cœur, transmis oralement de personne à personne, permettant de maintenir vivante la tradition éducative juive. Ces moments de partage étaient autant d'actes de survie intellectuelle que spirituelle.

Une histoire marquante est celle d'un groupe détenu à Auschwitz, qui a réussi à cacher une copie fragmentaire de la Torah. Malgré les fouilles régulières et les punitions brutales, ils se réunissaient pour étudier quelques versets, trouvant dans ces mots une échappatoire à l'horreur environnante.

Solly Ganor

Solly Ganor

Un témoignage particulièrement poignant est celui de Solly Ganor, un adolescent du ghetto de Kovno, qui tenait un journal dans lequel il consignait les événements et les tentatives de préserver la foi et la dignité humaine. Il y décrivait les efforts des Juifs pour maintenir les traditions religieuses et rapportait des anecdotes sur des prières clandestines et des célébrations discrètes.

Déporté dans des camps, il a survécu à l'Holocauste et tint sa promesse faite à ses amis : raconter leur histoire au monde. Après la guerre, il publie Light One Candle: A Survivor's Tale from Lituanie to Jerusalem , un témoignage puissant de la force spirituelle et morale qui permet à certains de résister à l'oppression nazie.

Voir notre dossier « Pourim à Dachau »

Les prières dans la clandestinité

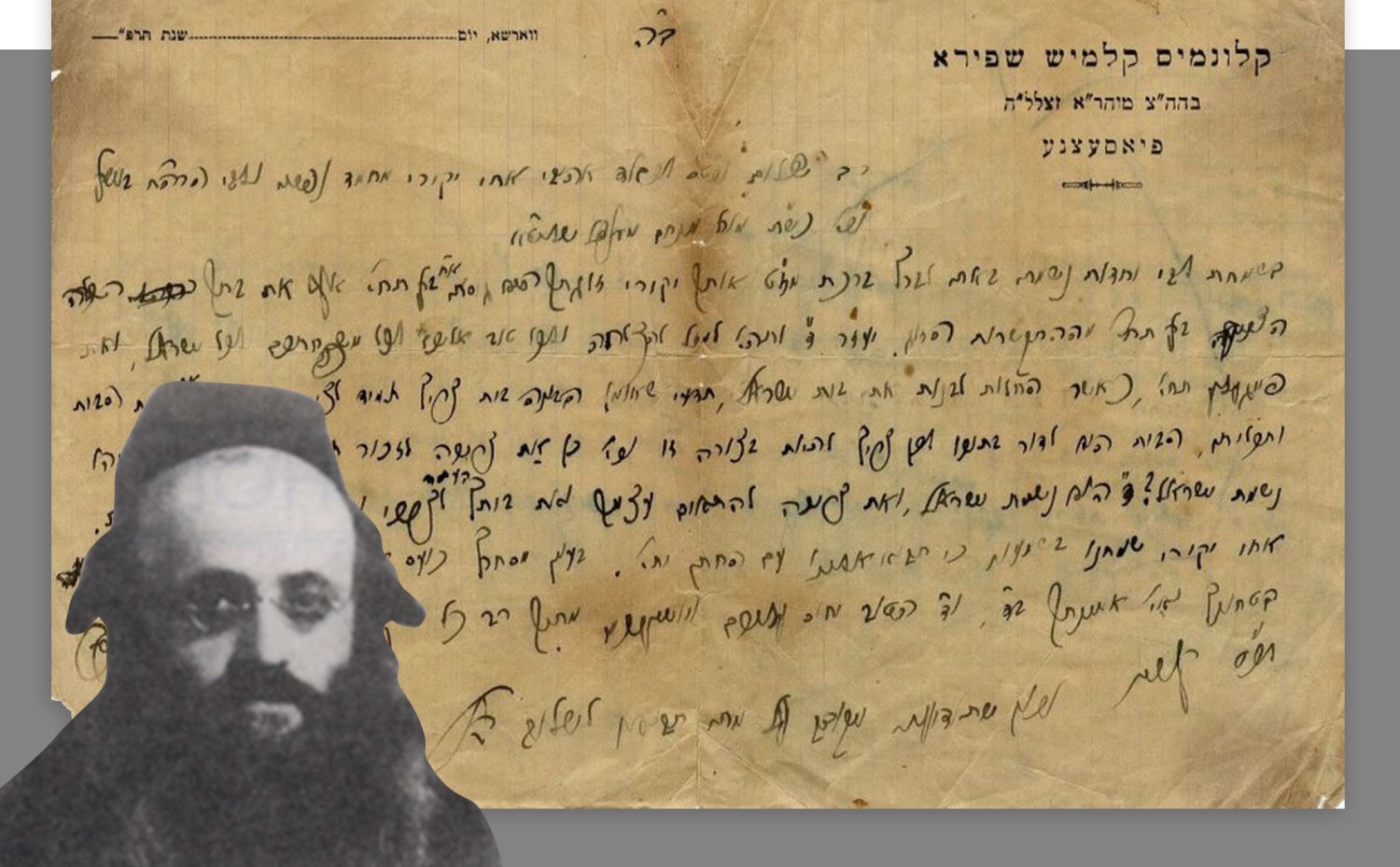

Rav Kalman Kalonymus Shapira

Rav Kalman Kalonymus Shapira

La prière quotidienne était un autre pilier de la foi. Dans des endroits où les rassemblements étaient interdits, ils ont retenu des moyens discrets de se réunir pour prier. Des Tsitsit (franges rituelles) étaient confectionnées à partir de fils trouvés dans les débris. Les tefillin (phylactères), lorsqu'ils étaient disponibles, étaient partagés entre plusieurs personnes, chacun ayant quelques instants pour les utiliser.

Un témoignage émouvant est celui du Rav Kalman Kalonymus Shapira , connu sous le nom de "Rabbin de Piaseczno" , qui écrivait clandestinement des sermons dans le ghetto de Varsovie. Ces écrits, enterrés avant la liquidation du ghetto, furent retrouvés après la guerre et illustrent le pouvoir de la foi dans les moments les plus sombres.

Une spirituelle résistance exemplaire

Libération du camp d'Auschwitz-Birkenau en 1945

Libération du camp d'Auschwitz-Birkenau en 1945

Ces actes de fidélité religieuse, souvent accomplis au péril de la vie des détenus, témoignent de la profondeur de leur engagement. Dans un univers conçu pour écraser toute trace d’humanité, ces hommes et ces femmes ont trouvé dans la Torah une source de force pour affronter l’indescriptible. L'étude, les prières et l'observation des lois religieuses ont permis à beaucoup de survivre, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement.

En cette Journée internationale à la mémoire des victimes de l'Holocauste, il est essentiel de se souvenir de ces formes de résistance qui, bien que discrètes, incarnent la résilience et l'humanité face à l'horreur. Elles nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, la foi et la détermination peuvent être des lueurs d'espoir.